約20年ぶりに永平寺に行ってきました。邪念と禊をおとしてきました(落ちてないかも)いつの間にかこんなに時間がたっていたんだと、お店の感じが変わったからなのか行った当時のことは思い出せず、祖母ばあちゃんが亡くなってそんなに時間がたってたなんて。

永平寺

永平寺は、寛元二年(三三四)に、道元禅師によって開かれた座禅修行の道場です。

道元禅師は、十四歳の時に比叡山に出家するも二十四歳の時に生涯の師を求めて中国にわたり、天童山如浄禅師のもと厳しい修行をし、二十八歳の時に帰国し、京都深草に興聖寺を立てその後越前に移り、永平寺を開いた。

現在は、道元禅師の意志を継承する僧侶の修行道場として布教活動を行っている。

龍門をくぐってしばらく行くと、通用門が見えてきます。

アクセス

- 住所:〒910-1228 福井県吉田郡永平寺志比5-15

- 電話:0776-63-3102

町営第1駐車場、町営第2駐車場、町営第3駐車場があります。

- 普通車:400円

- 中型車:800円

- 大型車:1000円

※ 民間駐車場もあります、永平寺に近づくにつれて料金が100円ほど高いです。500円~のところが多かったように思います。 料金が変わることもあると思うのでご確認をお願いします。

・東京から東名→名神→北陸自動車道(福井北IC)まで約6時間40分

・大阪から名神→北陸自動車道(福井北IC)まで約2時間40分

・名古屋から名神→北陸自動車道(福井北IC)まで約2時間15分

・名古屋から東海自動車道(白鳥IC経由)→国道158・364号で約3時間

・金沢から北陸自動車道(福井IC)まで約1時間

・福井北ICから約15分

・JR福井駅まで来ていただいて、京福バスで永平寺まで約15分

・JR福井駅からえちぜん鉄道永平寺口駅まで約25分、そこから京福バスで永平寺まで約10分

・東京→福井駅から京福バスで約15分

・名古屋→福井駅から京福バスで約15分

参拝時間・拝観料

参拝時間・拝観料

8時半から17時(16時半までに入る)

| 大人 | 小中学生 | 障害者手帳掲示の方 | 未就学児 | |

| 拝観料 | 500円 | 200円 | 200円 | 無料 |

体験

〇参禅(さんぜん)

禅の道場にて、座禅三昧の時間をすごします。

参禅恩金目安

- 一泊二日/二食:一万円

- 三泊四日/八食:二万円

※三泊四日の参禅研修は決められた日のみの開催

※参禅研修の予約は、毎月10日午前9時より電話で次月の申し込みの開始となります。詳しくは大本山永平寺布教係(TEL0776-63-4361)までお問合せ下さい。

〇参籠(さんろう)

平寺で一夜を過ごし、修行道場で体感します。

三籠恩金目安 一泊二日/2食

- 中学生以上:九千円

- 小学生:五千円

- 幼児:無料(食事不要の場合)

※恩金については、詳しくは総受付(TEL0776-63-3102)で問合せ下さい。

〇朝課(朝のおつとめ)

修行僧を身近で感じられます。

献香量料:千円/1人

※朝課の時間は日によって変わります。前日までに総受付(TEL0776-63-3102)まで問い合わせて下さい。

※朝課開始時間は受付でのお知らせになるので、開始の40分前までに受付へ、また車のかたは永平寺半杓橋すぐ近くのコインパーキングを利用してください。

〇座禅体験

- 午前:10時、11時

- 午後:13時半、14時半、15時半

志納金目安:五百円

※予約なしでも参加できます。行事の都合でお休みすることもあります。

〇写経体験

随時受付志納金目安:千円

※予約なしでも参加できます。行事の都合でお休みすることもあります。

七堂伽藍)

寺院の建物を「伽羅」とよび、僧侶が修行する清浄な場所です。禅宗寺院では、主要な伽羅を「七堂伽羅」とよび、中でも修行をする大切な場所として僧堂、東司、浴室を「三黙道場」とよんでいる。

法堂()

ちょうど見たときに、修行僧の方々が掃除をしていて、修行僧の方の撮影は禁止されてるので、少し見学させてもらいました。畳を前から後ろに下がりながら、キビキビと手を動かし拭いていました。どこを見ても奇麗になっていたので毎日の修行の思いを感じることができました。

仏殿()

中央に曹洞宗のご本尊であるお釈迦様が祀られており、向かって右から過去、現在、未来を表しています。昼と晩のおつとめでは世界平和や万民安楽をお祈りしてるそうです。

法堂から見た写真と山門から見た写真です。少し蒸し暑かったんですが、良く風が通り涼しかったです。

僧堂(

修行の根本となる伽羅で座禅・食事・就寝をする場です。

庫院()

食事を司る寮をはじめ、永平寺を維持管理する多くの部屋があります。

長さ4mの大すりこぎ棒がありました。三回スリスリすると料理上手になるようです。私もしてきました。

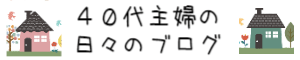

山門()

伽羅の中で最も古く寛延二年に建てられました。中国唐時代の様式の桜閣門で両側に四天王が安置されています。

山門の頭上には、吉祥山永平寺の命名の由来である「吉祥の額」が飾られている。山門の右側には、「家庭厳峻 不容陸老従真門入」(かていげんしゅん りくろうのしんもん)、左側には、「鎖鑰放閑 遮莫善財進一歩来」(さやくほうかん さもあらればあれ ぜんざいのいっぽをすすめきたるに)が掲げられている。

右側は、「どのような社会的地位のある人でも仏を求める心が無ければ、この門より入ることはゆるさない」、左側は、「そうであるが、山門は鍵はかからず扉もない、入り口は常に解き放されている、善財童子のような道心があればいつでも入ることができる」と書かれている。

東司()

お手洗いの事で、戸の開け方から手の洗い方まで作法が決まってるそうです。

正面に「烏枢沙摩明王()」が祀られてて、道元禅師は、用を足すことは大切な修行であり、作法に従い、み仏として行わなければならないと説いている。

東司から僧堂への階段、きれいに掃除されていて、どこの床もツルツル滑るくらいでした。

浴室()

自分だけ良ければいいのではなく、湯を大事に扱い、次に入る人にも心配りを忘れず入浴するそうです。入浴は身も心も清浄するための修行です。

浴室の左側に先へは進めませんが、松平忠昌の墓所がみえます。急な石段と閉まった門が見えました。松平忠昌は、徳川家康の孫で結城秀康の次男で武勇に優れた藩主だったようです。

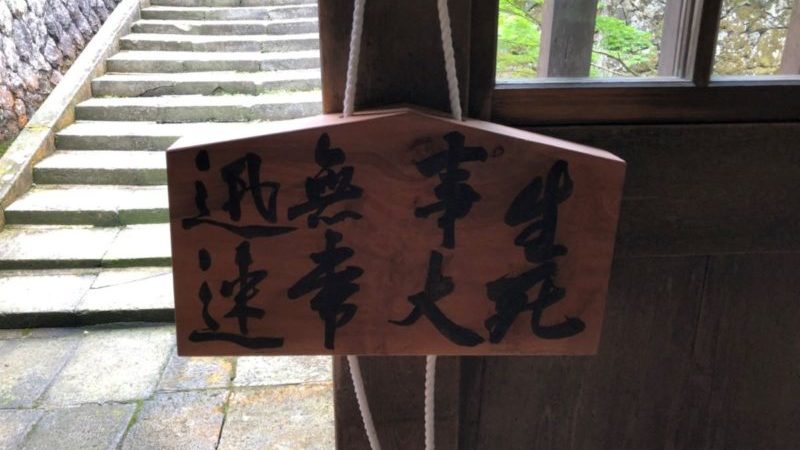

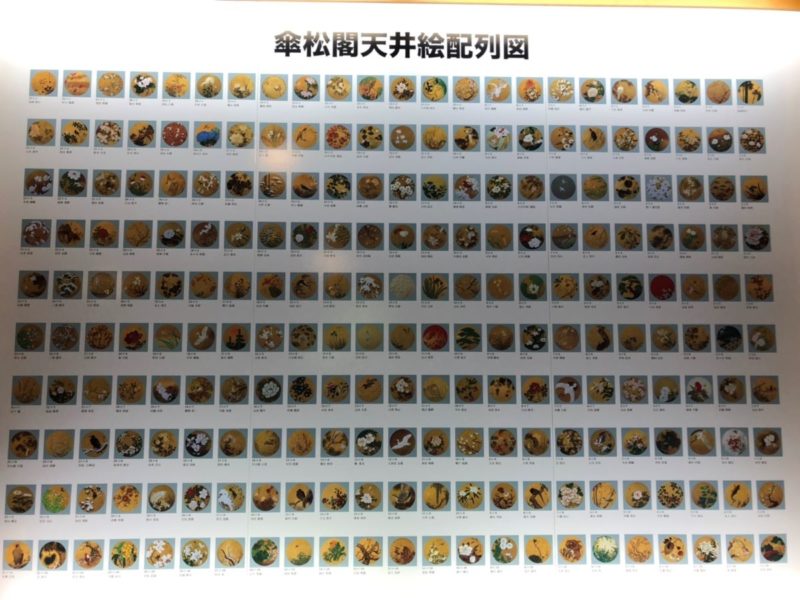

傘松閣()

傘松閣は、156畳敷きの「絵天井の間」があり、230枚の色彩画が飾られています。

花鳥色彩画のうち、5枚(3種類)が花鳥以外の色彩画となっており、「鯉」2枚、「唐獅子」2枚、「リス」1枚を探し願いをこめて祈ると「恋がみのる、念願がかなう」ともいわれてるそう。

祠堂殿殿(・舎利殿(

宗派を問わず、一般の方の納骨や供養、法要が行われてます。奥の舎利殿正面には、「地蔵菩薩」が祀られている。

納経塔

写経を納める塔で、納経された方の願いをこめて、毎日祈願・祈祷・供養をしているそうです。

瑠璃聖宝閣

重要文化財や書、絵画、書籍、器物などが展示されてます。

寂光苑(

道元禅師の御一代が偲ばれる像塔があります。奥には、永平寺歴代住職のお墓や祠堂殿で納骨供養された骨を納める御堂があります。

修行僧の生活

- 座禅:禅の修行

- 朝課:朝のおつとめ

- 行鉢:食事をいただく

- 作務:座禅、読経、掃除

参禅等

吉祥閣で一般の方の禅の修行を体験することができます。

- 参禅

- 食事

- 写経道場

- 食事

- 諸堂拝観

- 法話

- 朝課

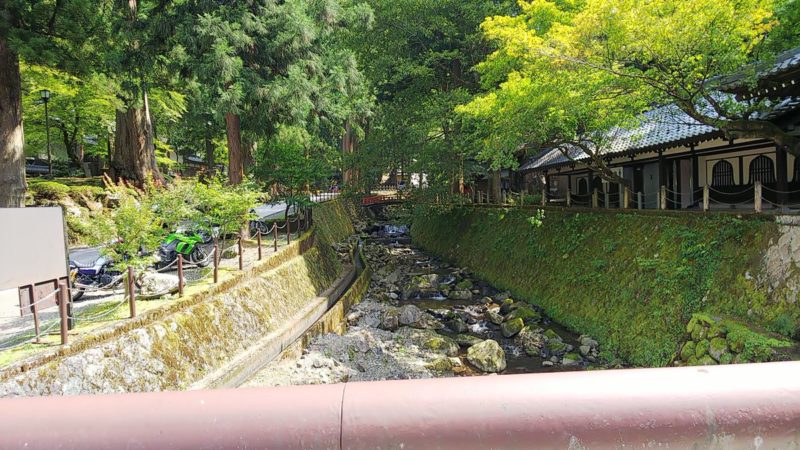

永平寺川

拝観が終わり外に出ると、永平寺川が流れていて、川の向こうにはお手洗いがありました。そこにかかっていた橋です。

まとめ

実家が曹洞宗です。私が小さい頃は、ひいばあちゃん、じいちゃん、ばあちゃん、父、母、兄の7人家族でした。昔は、鍵をかける習慣がなくみんな仕事で遅かったりして、広いだけが取柄の家の中に暗い中1人でお留守番でさみしいなーって思うこともありました。

いつの時代も変わらず、嫁姑問題は大変でお局のように佇むひいばあちゃんは、なかなかの口達者で負け知らずのパワフルな人でした。

反対に、ばあちゃんはちょっと抜けてるところがあったりして、穏やかな人でした。料理がとても上手だったんですが生まれつき心臓が悪くて体が弱かったので自分の思うようには過ごせなかったみたいでした。慣習であった月命日や命日にお寺のお坊さんが来てお経を唱えてる後ろで座りよくわからないまま「早く終わらないかな」とか思いながら時間が過ぎるのまってました。

家を継ぐのは兄だしと思っていたので(みんなそんな扱いだった)、いまだに宗派とかよくわかってないし、朝早く炊いたご飯を仏壇にお供えし、夕方になると下げてきてひいばあちゃんが食べ、神棚は、じいちゃんが朝起きてきてパンパンと手を合わせ、夕方になるとまた神棚にパンパンと手を合わせるという習慣になっていたことが、いつのまにかなくなっていたとも気づかなかったです。

仏壇は女が守り、神棚は男が守るというようなことを言っていたような。

ひいばあちゃんは、よくお経を唱えていて、チーンだかボーンだかならしながら、今思えば信心深い人だったんですね(当たり前だったのかもしれない)。そんなひいばあちゃんが永平寺に修行に行ったことがあると言っていたことをふと思い出し、行ってきました。

明治生まれで生命力にあふれ戦争時代を生き抜いてきたひいばあちゃんは、「16歳で嫁に来て、辛くて嫌で飛び出したことあるんだよ。実家へ帰ったけどすぐ連れ戻されたんだよ。」って、「がっはっはっ」て笑いながら言ってました。昔は親が結婚を決めて好きも嫌いもわからない相手と一緒になるって仕方ないとはいえ、辛かっただろうと思います。

どのくらい修行していたのかわからないけど、どんな思いだったのかなと思うともうちょっと話を聞いておけば良かったです。ひいばあちゃんは、子供2人いたんですけど小さい頃に亡くなったそうです。仏壇に毎日ご飯をお供えして、ご先祖さんや配偶者や亡くなった息子に一杯食べてねって言ってたんだと思います。禅が支えだったのかな。

沢山の位牌がきれいに並べられているのを見てると、生きていていいのだろうかと思っていた自分ですが、生きている間は、しっかり生きなきゃという気持ちになりました。

辛かったり、悲しかったりした時にお寺へ行ってみるのも良いかもしれません。何かが直ぐに変わるということはないかもしれないけど、何かを感じ考えることでモヤモヤが少しでも晴れるかもしれません。